噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

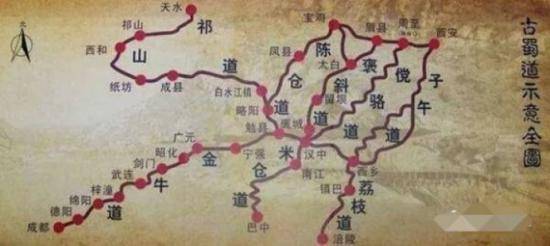

李白的这首《蜀道难》,写尽了长安至四川一路上的艰难险恶。战国时期群雄争霸,狼烟四起。一个国家要想在这个时代有一席之地就必须强大起来。秦惠文王站在秦国的边境,望着“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”的蜀地茫然兴叹:“得蜀则得楚,楚亡则天下并矣!”这难于上青天的天堑另一边就是弱小秦国走向强大的希望。于是秦惠文王倾尽全国之力,开凿了连通从陕西进入四川的金牛道,并藉由此道先后攻灭蜀国和巴国,顺利夺得日后被称为天府之国的整个四川盆地。从此,为秦帝国日后统一天下,奠定了强势的经济、军事基础。

此后的两千年里,这条连通连接陕西关中平原,与汉中盆地和四川盆地的道路就成了历代王权必争之地。对于中国古代有志于王霸事业的政治家来说,要王天下,就要取巴蜀;而要取巴蜀,就要开蜀道。于是有了刘邦“明修栈道、暗渡陈仓”的蜀道奇谋,有了诸葛亮“五出祁山”的妙计,有了邓艾奇出阴平道的灭蜀之役,蜀道成了无数历史烽烟的见证者。

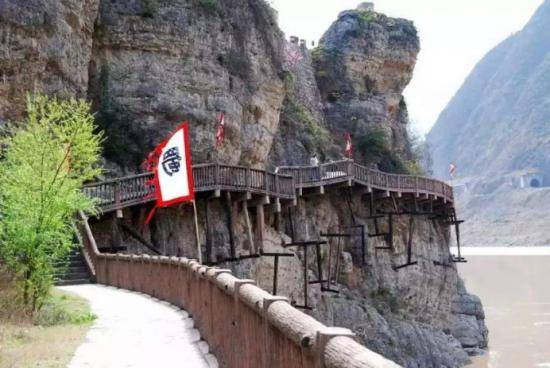

到了唐宋时期,中原政权基本稳定,蜀道虽然不再承载那么多的血雨腥风,无数文人墨客曾在这里留下失意的泪水和怅惘的足迹。说到成了一种特殊的文化符号和精神寄托。古人们在这条古道上用石刻记载下一幕幕血雨腥风的传奇、经贸往来的穿梭和文化交流的历史典故,也用时刻为我们保存下了珍贵的历史文化遗产。

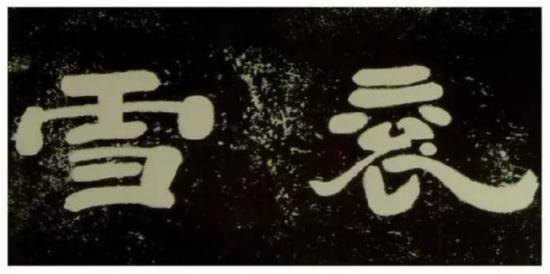

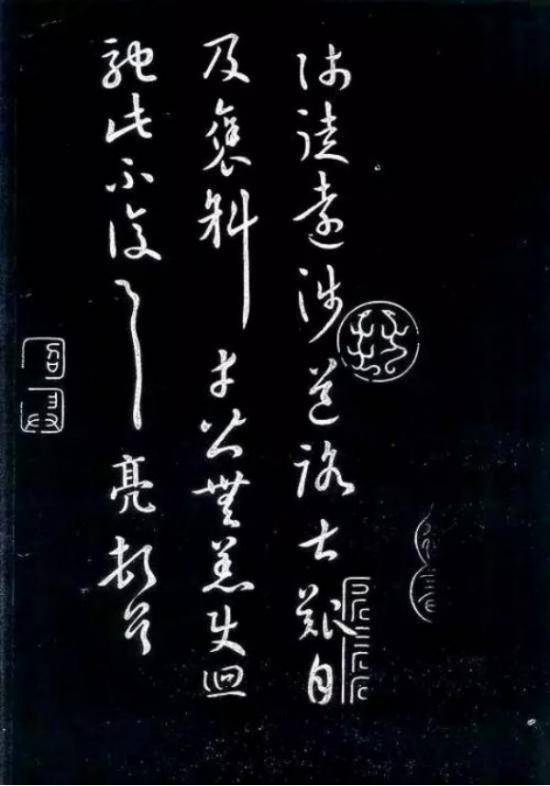

1969年至1971年,国家修建石门水库,为了保护文物,文物工作者才将水库淹没区内13种汉至南宋时代,反映篆书—隶书—楷书发展过程的石刻凿迁下来,陈列在汉中博物馆内,剩余石刻淹没在库区60米水下。这13件“抢救”出来的石刻在石门众多的石刻中,出类拔萃,蜚声国际,不仅有《鄐君开通褒斜道摩崖刻石》《石门颂》《石门铭》,还有《石门》《玉盆》《石虎》《衮雪》等四种汉隶大字摩崖,世称“石门汉魏十三品”,是研究中国书法史极具价值的作品。

为了让这笔原本就属于全人类的历史文化遗产更好地发挥它的价值,汉中蜀道博物馆不惜人力财力采用碑刻复制的方式,让已被褒河水库淹没的褒斜道石门一百多方历代摩崖题记再现天日,对多条古栈道上的历史遗存进行录影,拍照并墨拓了大量的摩崖石刻,为今后蜀道研究和蜀道申遗工作保存了珍贵的资料。汉中经济开发区蜀道石刻艺术博物馆,多年来一直致力于对存世不多的石门碑刻的发掘、抢救、整理、研究与展览等工作。蜀道石刻艺术博物馆馆长郭林森等人通过对汉中全方位的考察调研,在掌握汉中碑刻的总体数量、存藏地域的基础上,整理碑刻的类别,分析蜀道碑刻的特点,宏观思考和分析汉中蜀道碑刻的历史价值和当代价值,设计开发利用拓片保存碑刻资源方案,以求能够最大限度地保护好这些珍贵的历史遗产,让更多对中国历史文化和书法艺术感兴趣的人获得宝贵的历史资料,将这笔宝贵的财富完好无损的传给中国的下一代,为打造深厚历史文化和当代文化的中央后花园—蜀道碑刻做出贡献。

党的17届六中全会明确地提出了中国特色社会主义文化发展道路。提出了建设社会主义文化强国的目标。建设社会主义文化强国的一个基本理念,就是保护人民群众的文化利益和文化权益。在党中央的正确引领下和国家政策的支持下,越来越多的民间力量为传承中华文化,建设社会主义文化强国做出了越来越大的贡献。在中国走向强国时代的今天,我们的社会越来越繁荣,社会被赋予了前所未有的历史责任。汉中市蜀道博物馆作为社会一员在挽救石门石刻历史文化遗产中发挥了重要的作用,担负起了地方历史文化遗产重任。馆长郭林森先生表示,他愿意倾尽一生心血将这份家国情怀注入蜀道石刻艺术的保护中永远传承下去。